Em A Estrutura do Romance, Edwin Muir considera que "um grande romance sempre faz parte de uma

tradição maior do que a de qualquer autor” (1975, p. 04). Já o escritor Ricardo Piglia considera que há apenas dois temas possíveis sobre os quais escrever: “narra-se uma viagem ou um crime. Que outra coisa se pode narrar?”. Afinal, para Piglia, “o gênero policial é o grande gênero moderno (...), inunda o mundo contemporâneo” (Schwarz, 2003, p.195).

Ao começar a pesquisar para essa pequena série aqui do blog, percebi como a discussão sobre crime, psicologia e romance policial ultrapassava em muito as soluções oferecidas pela autora. Ou melhor: que era necessário contextualizar a formação da polícia moderna para entender melhor o apelo e a organização do romance policial - um gênero literário visto como "sub" até mesmo agora, durante a redação deste post - e, consequentemente, as resoluções próprias de Agatha.

E talvez seja visto como "sub" exatamente por lidar com questões impossíveis de serem resolvidas pela literatura: os limites humanos e as falhas institucionais da sociedade atual. Afinal, histórias de crime envolvem todos os problemas e dificuldades em acompanhar as normas sociais, num meio urbano, que privilegia ações anônimas. Por isso, o post de hoje se pergunta: quais as bases do romance policial? Com quais problemas ele lida, e qual a sua solução canônica? Veremos como as propostas da Agatha se interessam pelo que se torna o "tema de ouro" de seu momento: a natureza humana, em todas as suas vertentes e superposições. Mas esta perspectiva desloca as bases primeiras do romance policial.

Para entendermos o processo, recapitulo um pouco da formação da polícia e a idéia de "crime" no século XIX, e seus desdobramentos até o 1o quarto do século XX - momento atribulado e que tanto interessa à nossa Christie. Como me dei conta da dimensão do assunto, o estudo de obras propriamente dito fica pra parte 2 do post. Focarei em referências anglófonas e britânicas, porque, para nossa felicidade (e não é mera coincidência) Christie cresceu justamente num país-chave da elaboração de modelos de polícia e segurança.

INIMIGOS DO CRIME, AMIGOS DA LEI: A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA INGLESA MODERNA E SEU CONTEMPORÂNEO, O ROMANCE POLICIAL

Herdeiro direto da Revolução Francesa, o século XIX testemunhou um interesse inédito pela manutenção da paz e da segurança a nível estatal (Polanyi, 2000). Em menor escala, porém, o êxodo rural, a industrialização vigorosa e incessante, as mudanças de produção e consumo inchavam o tecido urbano, impondo um convívio entre desconhecidos, cujos laços anteriores tinham se esgarçado profundamente. Londres e Paris, em especial, se destacavam com o metrópoles particularmente densas e complexas - não por acaso, tema do Conto de duas cidades, de Dickens (um incansável admirador da capital inglesa, sem, contudo, deixar de denunciar os grandes problemas da época em seus enredos).

A segurança individual não apenas era um problema, como dizia respeito a uma grande população conectada a um poder público. Assim, a explicação mais comumente aceita para o desenvolvimento do controle formal é a de que ele "acompanha o progresso de uma ordem fundada no mercado, na indústria e na urbanisação" (Bittner, 2001, p.287), o que "supões um deslocamento nas bases da autoridade: ela não repousa mais, como antes, em mecanismos informais, mas sobre meios legais racionais" (ibidem). Entravam em pautas alguns dos pilares modernos: a implementação de autoridades legais, de políticas públicas, o desenvolvimento de instituições que definissem e aplicassem normas, antes, discutidas de outra forma. Esses temas, é claro, interessariam a muitos estudiosos posteriores. Mas era preciso garantir vida, trabalho, renda, saúde, presente e futuro de uma quantidade crescente de pessoas - sem contar as vantagens dos serviços de informação e controle para as relações financeiras, internacionais e políticas, para citar 3 de grande importância. Disso dependia a própria estrutura de Estado-nação, permeada por longas discussões sobre democracia.

Grandes metrópoles europeias não eram espaços nada seguros no início do século XIX. Egon Bittner pondera mesmo que "o mundo urbano gera uma necessidade de regulamentações explícitas e formalizadas. A vida urbana oferece, de fato, inúmeras ocasiões para pisotear o terreno vizinho, e quase nenhuma incitação para que isto se evite. O que se explica, no primeiro caso, pelo simples empilhamento de um grande número de pessoas, e, no segundo, pela distância social que os separa. E, talvez até mais importante, os que vêm de fora não podem se contentar em esperar se resolver como possível, dados os esforços consagrados para ganhar a vida e o espaço que essa questão ocupa, em permanência, na sua existência" (ibidem, p.287).

E, embora seja possível reconstituir projetos anteriores, considera-se o ano de 1829 como o nascimento de um modelo moderno de polícia, elaborado por Sir Robert Peel, estadista inglês. A partir de sua perspectiva, a polícia aparecia como instituição pública dotada de 9 princípios elementares. É claro, a polícia possui vínculos muito complexos com noções igualmente complexas, como a de crime, justiça, e lei, e que dialogam diretamente com os princípios ocidentais kantianos. (Mas isso é assunto para outro post) Para nós, basta elencar que o 1o princípio defende que "a missão básica, para a qual a polícia existe, é prevenir crime e desordem". Mais do que combater, portanto, idealmente, a perspectiva inglesa vitoriana avaliava que a polícia deveria antecipar e evitar ações lidas como criminosas.

(Com o passar do tempo, as contradições tornariam a polícia a "mais conhecida e menos entendida" das instituições governamentais modernas, na visão de Bittner, inclusive para seus membros)

Em 1841, Edgar Allan Poe lançava os Crimes da Rua Morgue, e, nessa coletânea de 3 contos, nos apresentava Auguste Dupin - "o primeiro detetive de fato da literatura policial e estabelece alguns padrões que foram seguidos por vários autores: o narrador é um amigo/discípulo do investigador; a reflexão predomina sobre a ação; o final precisa surpreender o leitor" (Schwarz, 2003, p.196). (Nesse mesmo ano, Robert Peel assumiria o cargo de Primeiro Ministro da rainha Vitória - posto que manteria até 1846). Por "reflexão", entende-se um processo hipotético-dedutivo: reunindo e associando as diferentes pistas, o leitor pode desvendar o enredo e descobrir whodunit (quem fez). Assim, “toda narrativa policial apresenta um crime, um delito, e alguém disposto a desvendá-lo” (Reimão, 1983), estrutura também conhecida como esquema narrativo canônico.

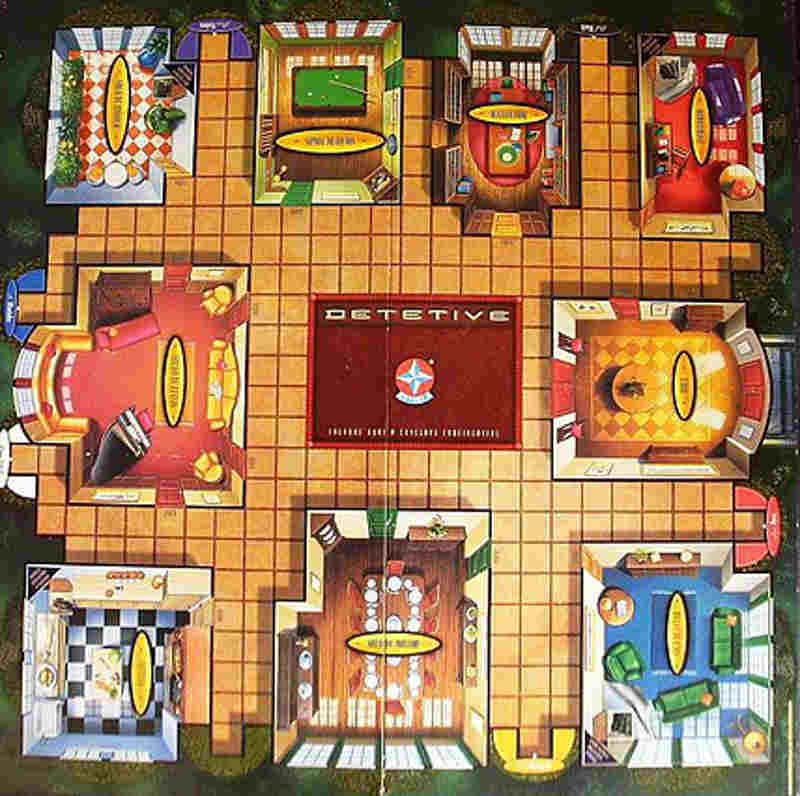

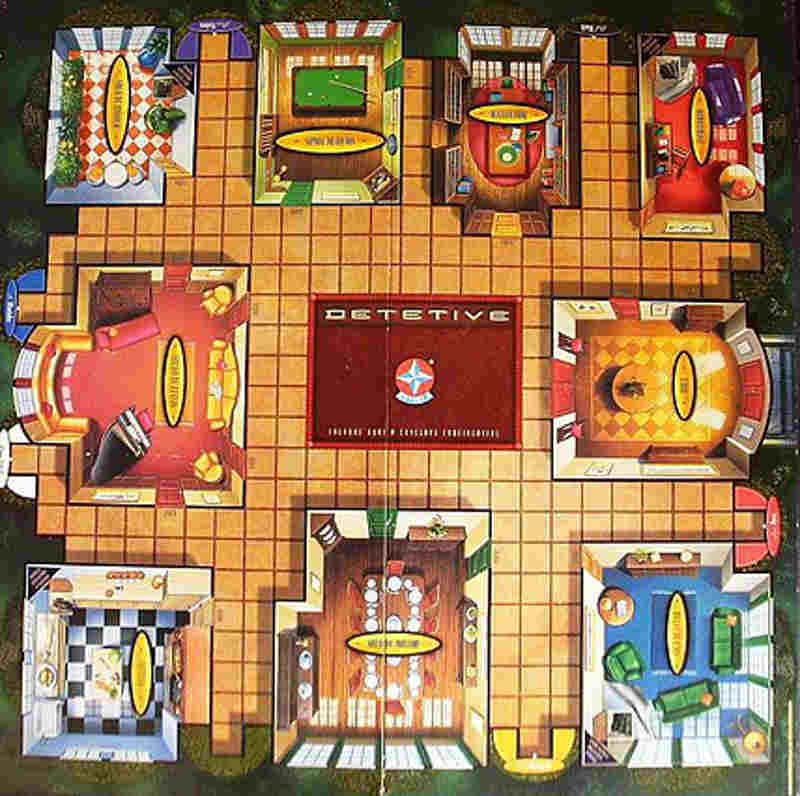

(Caso vocês não lembrem, esse é exatamente o princípio por trás de Detetive, aquele jogo de tabuleiro que nos entreteve durante muitas férias e feriados)

Nesse ponto, o caso deveria ser reconstituído quase que retroativamente, montando o famoso quebra-cabeças a partir das pistas fornecidas no texto. Diante dessa premissa, cobra-se do relato uma honestidade: afinal, sem ela, a tarefa se revela impossível, ou "forçada", exigindo que se lesse o enredo ainda na mente do autor... E talvez a dificuldade dos autores em fornecer evidências complexas, mas possíveis de serem reunidas por um leitor externo, tenha contribuído para a fama do gênero como "subliteratura".

DO CASO AO ENIGMA

O modelo whodunit reforçou muito o romance policial como destinado ao entretenimento. Deveria ser um texto absorvente e estimulante, sem necessariamente trazer grandes contribuições filosóficas ou arremates estilísticos excepcionais. Percebe-se como mesmo estudiosos do assunto pressupõem o veio comercial e pouco elaborado do gênero: José Paulo Paes, em 1988, publica o ensaio "Por uma literatura brasileira de entretenimento (ou: o mordomo não é o único culpado)", fazendo referência direta ao maior clichê. Sandra Reimão considera que autores de policial não necessariamente detém a "ambição de uma obra prima", constituindo-se numa "literatura de mercado" (2014). E o artigo Literatura Policial no Brasil (Clic Folha, 2017) "elogia" um dos pioneiros do gênero no país, Luiz Lopes Coelho, como "mestre ao unir seus conhecimentos jurídicos e artísticos (foi diretor da Cinemateca Brasileira, além de membro consultivo da Fundação Bienal de São Paulo) para criar uma literatura que, objetivo maior, divertisse o leitor".

Muitas vezes, a exigência de entreter podia até mesmo resultar no fracasso da empreitada:

"O gênero quase sempre carece do fundamental, aquilo que Carpeaux, em “História da Literatura Ocidental”, chamou de “verdade moral e psicológica”, tão apreciada e indispensável ao gênio de um Dostoiévski, de uma Virginia Woolf ou de um Machado de Assis. A ausência desse elemento axiológico — espécie de lei pétrea do grande romance clássico - deve-se possivelmente ao fato de a ação ser mais importante do que a densidade para a finalidade da trama. E mais: o quebra-cabeças que encerra corresponde de fato a um jogo de peças pré-moldadas, baseado num “a priori” que vem a ser a existência de um crime, um detetive e um assassino. É uma convenção, com a chatice de todas as convenções e enquadramentos" (Guimarães, 2011).

Mas será mesmo?

No triângulo de base do modelo canônico, temos o crime, o detetive, e o leitor. A figura do detetive se destaca da da polícia, que, apesar de ser a "legítima pesquisadora de crimes", se revela, muitas vezes, incapaz de solucioná-los. Com a formalização de instituições estruturadas, ou seja, com normas a seguir, nem sempre é possível se dedicar ao que realmente importa: a psicologia dos envolvidos, atenuada diante das lógicas burocráticas e procedimentais (normalmente ilustradas por policiais ávidos em ajudar, mas limitados)*. Assiste-se a uma impotência da instituição para realizar o que se propõe, e mais, explicar o por que profundo na origem dos atos criminosos (Lacerda, 2017). Os detetives privados, porém, têm capacidade e disposição total para se absorver no que realmente importa, Passamos de "solucionar o caso" para "decifrar o enigma". E, para isso, o crime deve ser considerado também uma questão psicológica.

A idéia de enigma foi desenvolvida por Luiz Alfredo Garcia-Roza, em entrevista para Raphael Matos:

“Existe quem é cartesiano, cerebralista, que acha que o romance policial é um tratado de matemática com certa ação. Essa é a perspectiva que vê no crime um problema a ser resolvido. Uma vez resolvido, é afastada a causa do crime e evidentemente o criminoso é o ‘whodunit’. O outro tipo de narrativa policial é quando o crime não é um problema a ser resolvido, mas um enigma a ser decifrado. A diferença é enorme: no primeiro caso, uma vez o problema enunciado, ele está resolvido. É só uma questão de proceder lógico-dedutivamente. No enigma, não. O enigma não tem essa transparência, essa clareza, ele não é feito de ideias claras e distintas como o problema. O enigma tem uma parte da verdade que te revela, te insinua, e uma parte que ele oculta. A parte oculta do enigma é o que faz com que o enigma seja reinventado, ou redito, ou reeditado, em suma: o enigma é como o sonho. Você interpreta uma vez, outra vez, outra vez...” (O Globo, 2016)

Assim, não se pode mais seguir à risca o modus operandi de Sherlock Holmes: o de que, quando se retirou todas as alternativas, a última deve ser a correta, por exclusão. Pelo contrário: como no conto Abenjakan, o Bocari, Morto em seu labirinto, de Jorge Luis Borges, “a solução do mistério é sempre inferior ao mistério”. Não interessa mais "a solução do crime, [...] mas a mente do criminoso".

E os romances policiais podem ser vistos como estudos ficcionais de psicologia humana, com suas múltiplas facetas. Talvez o que os diferencie de gêneros literários consagrados seja menos a disposição esquemática, e mais a amplitude do desafio: amparar inúmeras composições humanas, entre vícios e virtudes. Afinal, a filosofia se debruça sobre questões humanas fundamentais, mas não necessariamente sobre uma variação hipotética da existência. As linhas policiais se vinculam à confusão humana, entre limites, falhas, pontos cegos, antolhos, insights, relações com o meio institucional, ambição de justiça. A fama de ser um 'estilo menor' talvez remeta à própria pequenez humana, às dificuldades, e, sobretudo, às elaborações em relação ao contexto, às dinâmicas possíveis. Nesse aspecto, os romances policiais se relacionam com questões reais, a começar pelo desafio de resolver enigmas para o ser humano concreto: "são fictícios, mas verossímeis" (Massi e Cortina, 2009, p.526).

Veremos o uso aguçado das petites cellules grises nessa empreitada no próximo post :)

* Por isso mesmo, os analistas brasileiros sublinham como o romance policial tupiniquim deslocou as premissas de base do "modelo canônico" - simplesmente porque as relações envolvidas entre pesquisa, segurança, racionalidade, crime, polícia, justiça (Lacerda, 2017) no caso brasileiro são muito diferentes do meio anglófono de Allan Poe, ou mesmo de Agatha Christie.

** Para a psicanalista Sophie de Mijolla Mellor, não só o romance policial aborda a psicologia, como ele mexe com a nossa própria formação infantil, em especial no caso de Christie: “o romance christieano […] oferece uma teatralização do crime no qual podemos reencontrar os elementos primordiais da cena primitiva [infantil]” (2012, p.75).

REFERÊNCIAS

BITTNER, Egon, Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la police, Déviance et société, v.25, no.03, 2005, p.285-305. Disponível em: https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DS_253_0285. Acesso em 02 de março de 2019.

CHAUVIN, Jean-Pierre, A angústia de Gerda Christow (A Mansão Hollow), s/d a. Disponível online em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002860402.pdf. Acesso em 01 de março de 2019.

_________, O cão de Agatha Christie, s/d b. Disponível online em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002786563.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

_________, Encontro com a morte: tirania e liberdade em Agatha Christie, Rumores, v.11, no.21, jan.-jun. 2017. Disponível online em: http://www.revistas.usp.br/Rumores/article/view/123392/130178. Acesso em 02 de março de 2019.

CHRISTIE, Agatha, O assassinato de Roger Ackroyd, São Paulo: Globo, 2011.

FEINMAN, J., O mundo misterioso de Agatha Christie, Rio de Janeiro: Record, 1975

FORSTER, E.M., Aspectos do romance, São Paulo: Globo, 2005.

LACERDA, Thiago Barbosa, O romance policial e o ideal de justiça: uma análise comparativa entre o "Assassinato no Expresso do Oriente" e "E não sobrou nenhum", de Agatha Christie, Anais da Jornada Norte-Nordeste de Direito e Literatura da RDL, 08 e 09 de junho de 2017, Campina Grande. Disponível online em: https://www.editorarealize.com.br/revistas/jornadadl/trabalhos/TRABALHO_EV084_MD1_SA1_ID92_30042017130635.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

MASSI, Fernanda; CORTINA, Arnaldo, A constituição narrativa nos romances policiais mais vendidos no Brasil no século XXI: canônica ou inovadora?, Estudos linguísticos, v.38, no.03, set.-dez. 2009, p.521-530. Disponível online em: http://www.gel.hospedagemdesites.ws/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_41.pdf?/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_41.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

MIJOLLA-MELLOR, S. de, Freud, lecteur d’Agatha Christie, Revue Topique, n.118, 2012, p.73- 84.

MUIR, Edwin, A Estrutura do Romance, Porto Alegre: Globo, 1975 [1928].

POLANYI, Karl, A grande transformação, Rio de Janeiro: Compus, 2000.

REIMÃO, Sandra, O que é romance policial, São Paulo: Brasiliense, 1983.

_______, Literatura policial brasileira: dificuldades e especificidades, Miscelânea, Assis, v.16, jul-dez. 2014, p.15-33.

ROWLAND, S., From Agatha Christie to Ruth Rendell, Suffolk: Palgrave, 2001.

SCHWARTZ, Adriano, A Estratégia do Crime, Psicologia USP, v.14, no.03, 2003, p.195-200. Publicado no caderno Mais! da Folha de São Paulo, em 8 de fevereiro de 2004. Disponível online em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v14n3/v14n3a13.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

Artigos

CLIC FOLHA. Literatura policial no Brasil. 11 de fevereiro de 2017. Disponível online em: http://clicfolha.com.br/imprimir-materia/68143/literatura-policial-no-brasil. Acesso em 02 de março de 2019.

EL PAÍS. "Quero que meus leitores virem a noite lendo". Entrevista com Raphael Montes. 01 de novembro de 2014. Disponível online em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/01/cultura/1414868880_610862.html. Acesso em 02 de março de 2019.

O GLOBO. Literatura policial no Brasil I - V. Sequência publicada em março de 2016. Disponível online em: https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasili-1-18640130; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-ii-18687271; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-iii-18719711; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-iv-18771282; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-v-18817868. Acesso em 01 de março de 2019.

GUIMARÃES, J.C., O romance policial é subliteratura? Jornal Opção, Goiânia, ed.1887, de 4 a 10 de setembro de 2011. Disponível em: http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcaocultural/o-romance-policial-e-subliteratura. Acesso em 02 de março de 2019.

Ao começar a pesquisar para essa pequena série aqui do blog, percebi como a discussão sobre crime, psicologia e romance policial ultrapassava em muito as soluções oferecidas pela autora. Ou melhor: que era necessário contextualizar a formação da polícia moderna para entender melhor o apelo e a organização do romance policial - um gênero literário visto como "sub" até mesmo agora, durante a redação deste post - e, consequentemente, as resoluções próprias de Agatha.

E talvez seja visto como "sub" exatamente por lidar com questões impossíveis de serem resolvidas pela literatura: os limites humanos e as falhas institucionais da sociedade atual. Afinal, histórias de crime envolvem todos os problemas e dificuldades em acompanhar as normas sociais, num meio urbano, que privilegia ações anônimas. Por isso, o post de hoje se pergunta: quais as bases do romance policial? Com quais problemas ele lida, e qual a sua solução canônica? Veremos como as propostas da Agatha se interessam pelo que se torna o "tema de ouro" de seu momento: a natureza humana, em todas as suas vertentes e superposições. Mas esta perspectiva desloca as bases primeiras do romance policial.

Para entendermos o processo, recapitulo um pouco da formação da polícia e a idéia de "crime" no século XIX, e seus desdobramentos até o 1o quarto do século XX - momento atribulado e que tanto interessa à nossa Christie. Como me dei conta da dimensão do assunto, o estudo de obras propriamente dito fica pra parte 2 do post. Focarei em referências anglófonas e britânicas, porque, para nossa felicidade (e não é mera coincidência) Christie cresceu justamente num país-chave da elaboração de modelos de polícia e segurança.

INIMIGOS DO CRIME, AMIGOS DA LEI: A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA INGLESA MODERNA E SEU CONTEMPORÂNEO, O ROMANCE POLICIAL

Herdeiro direto da Revolução Francesa, o século XIX testemunhou um interesse inédito pela manutenção da paz e da segurança a nível estatal (Polanyi, 2000). Em menor escala, porém, o êxodo rural, a industrialização vigorosa e incessante, as mudanças de produção e consumo inchavam o tecido urbano, impondo um convívio entre desconhecidos, cujos laços anteriores tinham se esgarçado profundamente. Londres e Paris, em especial, se destacavam com o metrópoles particularmente densas e complexas - não por acaso, tema do Conto de duas cidades, de Dickens (um incansável admirador da capital inglesa, sem, contudo, deixar de denunciar os grandes problemas da época em seus enredos).

A segurança individual não apenas era um problema, como dizia respeito a uma grande população conectada a um poder público. Assim, a explicação mais comumente aceita para o desenvolvimento do controle formal é a de que ele "acompanha o progresso de uma ordem fundada no mercado, na indústria e na urbanisação" (Bittner, 2001, p.287), o que "supões um deslocamento nas bases da autoridade: ela não repousa mais, como antes, em mecanismos informais, mas sobre meios legais racionais" (ibidem). Entravam em pautas alguns dos pilares modernos: a implementação de autoridades legais, de políticas públicas, o desenvolvimento de instituições que definissem e aplicassem normas, antes, discutidas de outra forma. Esses temas, é claro, interessariam a muitos estudiosos posteriores. Mas era preciso garantir vida, trabalho, renda, saúde, presente e futuro de uma quantidade crescente de pessoas - sem contar as vantagens dos serviços de informação e controle para as relações financeiras, internacionais e políticas, para citar 3 de grande importância. Disso dependia a própria estrutura de Estado-nação, permeada por longas discussões sobre democracia.

Grandes metrópoles europeias não eram espaços nada seguros no início do século XIX. Egon Bittner pondera mesmo que "o mundo urbano gera uma necessidade de regulamentações explícitas e formalizadas. A vida urbana oferece, de fato, inúmeras ocasiões para pisotear o terreno vizinho, e quase nenhuma incitação para que isto se evite. O que se explica, no primeiro caso, pelo simples empilhamento de um grande número de pessoas, e, no segundo, pela distância social que os separa. E, talvez até mais importante, os que vêm de fora não podem se contentar em esperar se resolver como possível, dados os esforços consagrados para ganhar a vida e o espaço que essa questão ocupa, em permanência, na sua existência" (ibidem, p.287).

E, embora seja possível reconstituir projetos anteriores, considera-se o ano de 1829 como o nascimento de um modelo moderno de polícia, elaborado por Sir Robert Peel, estadista inglês. A partir de sua perspectiva, a polícia aparecia como instituição pública dotada de 9 princípios elementares. É claro, a polícia possui vínculos muito complexos com noções igualmente complexas, como a de crime, justiça, e lei, e que dialogam diretamente com os princípios ocidentais kantianos. (Mas isso é assunto para outro post) Para nós, basta elencar que o 1o princípio defende que "a missão básica, para a qual a polícia existe, é prevenir crime e desordem". Mais do que combater, portanto, idealmente, a perspectiva inglesa vitoriana avaliava que a polícia deveria antecipar e evitar ações lidas como criminosas.

Sir Robert Peel (1788-1850), estadista inglês e responsável por um dos modelos pioneiros de polícia moderna

(Com o passar do tempo, as contradições tornariam a polícia a "mais conhecida e menos entendida" das instituições governamentais modernas, na visão de Bittner, inclusive para seus membros)

Em 1841, Edgar Allan Poe lançava os Crimes da Rua Morgue, e, nessa coletânea de 3 contos, nos apresentava Auguste Dupin - "o primeiro detetive de fato da literatura policial e estabelece alguns padrões que foram seguidos por vários autores: o narrador é um amigo/discípulo do investigador; a reflexão predomina sobre a ação; o final precisa surpreender o leitor" (Schwarz, 2003, p.196). (Nesse mesmo ano, Robert Peel assumiria o cargo de Primeiro Ministro da rainha Vitória - posto que manteria até 1846). Por "reflexão", entende-se um processo hipotético-dedutivo: reunindo e associando as diferentes pistas, o leitor pode desvendar o enredo e descobrir whodunit (quem fez). Assim, “toda narrativa policial apresenta um crime, um delito, e alguém disposto a desvendá-lo” (Reimão, 1983), estrutura também conhecida como esquema narrativo canônico.

O livro de Allan Poe inspirou inclusive uma das músicas mais famosas do álbum Killers, do Iron Maiden (1981)

(Caso vocês não lembrem, esse é exatamente o princípio por trás de Detetive, aquele jogo de tabuleiro que nos entreteve durante muitas férias e feriados)

Clue foi lançado na Inglaterra em 1949, pela Waddingtons. No Brasil, é comercializado pela Estrela

Nesse ponto, o caso deveria ser reconstituído quase que retroativamente, montando o famoso quebra-cabeças a partir das pistas fornecidas no texto. Diante dessa premissa, cobra-se do relato uma honestidade: afinal, sem ela, a tarefa se revela impossível, ou "forçada", exigindo que se lesse o enredo ainda na mente do autor... E talvez a dificuldade dos autores em fornecer evidências complexas, mas possíveis de serem reunidas por um leitor externo, tenha contribuído para a fama do gênero como "subliteratura".

O modelo whodunit reforçou muito o romance policial como destinado ao entretenimento. Deveria ser um texto absorvente e estimulante, sem necessariamente trazer grandes contribuições filosóficas ou arremates estilísticos excepcionais. Percebe-se como mesmo estudiosos do assunto pressupõem o veio comercial e pouco elaborado do gênero: José Paulo Paes, em 1988, publica o ensaio "Por uma literatura brasileira de entretenimento (ou: o mordomo não é o único culpado)", fazendo referência direta ao maior clichê. Sandra Reimão considera que autores de policial não necessariamente detém a "ambição de uma obra prima", constituindo-se numa "literatura de mercado" (2014). E o artigo Literatura Policial no Brasil (Clic Folha, 2017) "elogia" um dos pioneiros do gênero no país, Luiz Lopes Coelho, como "mestre ao unir seus conhecimentos jurídicos e artísticos (foi diretor da Cinemateca Brasileira, além de membro consultivo da Fundação Bienal de São Paulo) para criar uma literatura que, objetivo maior, divertisse o leitor".

Pioneiro do gênero no Brasil, o advogado e escritor Luiz Lopes Coelho teve suas principais obras relançadas em 2014, nos Contos Reunidos, pela editora Sesi-SP

Muitas vezes, a exigência de entreter podia até mesmo resultar no fracasso da empreitada:

"O gênero quase sempre carece do fundamental, aquilo que Carpeaux, em “História da Literatura Ocidental”, chamou de “verdade moral e psicológica”, tão apreciada e indispensável ao gênio de um Dostoiévski, de uma Virginia Woolf ou de um Machado de Assis. A ausência desse elemento axiológico — espécie de lei pétrea do grande romance clássico - deve-se possivelmente ao fato de a ação ser mais importante do que a densidade para a finalidade da trama. E mais: o quebra-cabeças que encerra corresponde de fato a um jogo de peças pré-moldadas, baseado num “a priori” que vem a ser a existência de um crime, um detetive e um assassino. É uma convenção, com a chatice de todas as convenções e enquadramentos" (Guimarães, 2011).

Mas será mesmo?

No triângulo de base do modelo canônico, temos o crime, o detetive, e o leitor. A figura do detetive se destaca da da polícia, que, apesar de ser a "legítima pesquisadora de crimes", se revela, muitas vezes, incapaz de solucioná-los. Com a formalização de instituições estruturadas, ou seja, com normas a seguir, nem sempre é possível se dedicar ao que realmente importa: a psicologia dos envolvidos, atenuada diante das lógicas burocráticas e procedimentais (normalmente ilustradas por policiais ávidos em ajudar, mas limitados)*. Assiste-se a uma impotência da instituição para realizar o que se propõe, e mais, explicar o por que profundo na origem dos atos criminosos (Lacerda, 2017). Os detetives privados, porém, têm capacidade e disposição total para se absorver no que realmente importa, Passamos de "solucionar o caso" para "decifrar o enigma". E, para isso, o crime deve ser considerado também uma questão psicológica.

A idéia de enigma foi desenvolvida por Luiz Alfredo Garcia-Roza, em entrevista para Raphael Matos:

“Existe quem é cartesiano, cerebralista, que acha que o romance policial é um tratado de matemática com certa ação. Essa é a perspectiva que vê no crime um problema a ser resolvido. Uma vez resolvido, é afastada a causa do crime e evidentemente o criminoso é o ‘whodunit’. O outro tipo de narrativa policial é quando o crime não é um problema a ser resolvido, mas um enigma a ser decifrado. A diferença é enorme: no primeiro caso, uma vez o problema enunciado, ele está resolvido. É só uma questão de proceder lógico-dedutivamente. No enigma, não. O enigma não tem essa transparência, essa clareza, ele não é feito de ideias claras e distintas como o problema. O enigma tem uma parte da verdade que te revela, te insinua, e uma parte que ele oculta. A parte oculta do enigma é o que faz com que o enigma seja reinventado, ou redito, ou reeditado, em suma: o enigma é como o sonho. Você interpreta uma vez, outra vez, outra vez...” (O Globo, 2016)

Assim, não se pode mais seguir à risca o modus operandi de Sherlock Holmes: o de que, quando se retirou todas as alternativas, a última deve ser a correta, por exclusão. Pelo contrário: como no conto Abenjakan, o Bocari, Morto em seu labirinto, de Jorge Luis Borges, “a solução do mistério é sempre inferior ao mistério”. Não interessa mais "a solução do crime, [...] mas a mente do criminoso".

E os romances policiais podem ser vistos como estudos ficcionais de psicologia humana, com suas múltiplas facetas. Talvez o que os diferencie de gêneros literários consagrados seja menos a disposição esquemática, e mais a amplitude do desafio: amparar inúmeras composições humanas, entre vícios e virtudes. Afinal, a filosofia se debruça sobre questões humanas fundamentais, mas não necessariamente sobre uma variação hipotética da existência. As linhas policiais se vinculam à confusão humana, entre limites, falhas, pontos cegos, antolhos, insights, relações com o meio institucional, ambição de justiça. A fama de ser um 'estilo menor' talvez remeta à própria pequenez humana, às dificuldades, e, sobretudo, às elaborações em relação ao contexto, às dinâmicas possíveis. Nesse aspecto, os romances policiais se relacionam com questões reais, a começar pelo desafio de resolver enigmas para o ser humano concreto: "são fictícios, mas verossímeis" (Massi e Cortina, 2009, p.526).

"QUALQUER UM É CAPAZ DE COMETER UM CRIME"

A afirmação é da escritora noir Patricia Highsmith, de O talentoso Ripley. Se o crime é um enigma, o criminoso é seu núcleo duro. E, na opinião de Raphael Montes, jovem escritor bem-sucedido do ramo, lembra que "[...] A literatura policial [...] nos faz enxergar a nós mesmos em situações limites" (El País, 2014). Para além do whodunit, vem uma percepção existencial de que um mesmo ser humano apresenta diferentas facetas, pode manter hábitos "secretos" e condenáveis, por mais que se apresente publicamente como alguém agradável. Daí a dificuldade de analisar cada indivíduo como um "todo". E “os romances, mesmo quando tratam de pessoas perversas, podem nos servir de consolo: eles sugerem uma raça humana mais compreensível e, portanto, mais manejável, e nos oferecem uma ilusão de perspicácia e poder” (Forster, 2005, p. 87). Christie, justamente, foi um dos exemplos mais felizes em criar situações e personagens complexos e que permitem que Poirot faça, em suas próprias palavras, "o trabalho mais interessante que existe. (...) O estudo da natureza humana!" (2011, p.31)**.

Veremos o uso aguçado das petites cellules grises nessa empreitada no próximo post :)

* Por isso mesmo, os analistas brasileiros sublinham como o romance policial tupiniquim deslocou as premissas de base do "modelo canônico" - simplesmente porque as relações envolvidas entre pesquisa, segurança, racionalidade, crime, polícia, justiça (Lacerda, 2017) no caso brasileiro são muito diferentes do meio anglófono de Allan Poe, ou mesmo de Agatha Christie.

** Para a psicanalista Sophie de Mijolla Mellor, não só o romance policial aborda a psicologia, como ele mexe com a nossa própria formação infantil, em especial no caso de Christie: “o romance christieano […] oferece uma teatralização do crime no qual podemos reencontrar os elementos primordiais da cena primitiva [infantil]” (2012, p.75).

REFERÊNCIAS

BITTNER, Egon, Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la police, Déviance et société, v.25, no.03, 2005, p.285-305. Disponível em: https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DS_253_0285. Acesso em 02 de março de 2019.

CHAUVIN, Jean-Pierre, A angústia de Gerda Christow (A Mansão Hollow), s/d a. Disponível online em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002860402.pdf. Acesso em 01 de março de 2019.

_________, O cão de Agatha Christie, s/d b. Disponível online em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002786563.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

_________, Encontro com a morte: tirania e liberdade em Agatha Christie, Rumores, v.11, no.21, jan.-jun. 2017. Disponível online em: http://www.revistas.usp.br/Rumores/article/view/123392/130178. Acesso em 02 de março de 2019.

CHRISTIE, Agatha, O assassinato de Roger Ackroyd, São Paulo: Globo, 2011.

FEINMAN, J., O mundo misterioso de Agatha Christie, Rio de Janeiro: Record, 1975

FORSTER, E.M., Aspectos do romance, São Paulo: Globo, 2005.

LACERDA, Thiago Barbosa, O romance policial e o ideal de justiça: uma análise comparativa entre o "Assassinato no Expresso do Oriente" e "E não sobrou nenhum", de Agatha Christie, Anais da Jornada Norte-Nordeste de Direito e Literatura da RDL, 08 e 09 de junho de 2017, Campina Grande. Disponível online em: https://www.editorarealize.com.br/revistas/jornadadl/trabalhos/TRABALHO_EV084_MD1_SA1_ID92_30042017130635.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

MASSI, Fernanda; CORTINA, Arnaldo, A constituição narrativa nos romances policiais mais vendidos no Brasil no século XXI: canônica ou inovadora?, Estudos linguísticos, v.38, no.03, set.-dez. 2009, p.521-530. Disponível online em: http://www.gel.hospedagemdesites.ws/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_41.pdf?/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_41.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

MIJOLLA-MELLOR, S. de, Freud, lecteur d’Agatha Christie, Revue Topique, n.118, 2012, p.73- 84.

MUIR, Edwin, A Estrutura do Romance, Porto Alegre: Globo, 1975 [1928].

POLANYI, Karl, A grande transformação, Rio de Janeiro: Compus, 2000.

REIMÃO, Sandra, O que é romance policial, São Paulo: Brasiliense, 1983.

_______, Literatura policial brasileira: dificuldades e especificidades, Miscelânea, Assis, v.16, jul-dez. 2014, p.15-33.

ROWLAND, S., From Agatha Christie to Ruth Rendell, Suffolk: Palgrave, 2001.

SCHWARTZ, Adriano, A Estratégia do Crime, Psicologia USP, v.14, no.03, 2003, p.195-200. Publicado no caderno Mais! da Folha de São Paulo, em 8 de fevereiro de 2004. Disponível online em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v14n3/v14n3a13.pdf. Acesso em 02 de março de 2019.

Artigos

CLIC FOLHA. Literatura policial no Brasil. 11 de fevereiro de 2017. Disponível online em: http://clicfolha.com.br/imprimir-materia/68143/literatura-policial-no-brasil. Acesso em 02 de março de 2019.

EL PAÍS. "Quero que meus leitores virem a noite lendo". Entrevista com Raphael Montes. 01 de novembro de 2014. Disponível online em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/01/cultura/1414868880_610862.html. Acesso em 02 de março de 2019.

O GLOBO. Literatura policial no Brasil I - V. Sequência publicada em março de 2016. Disponível online em: https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasili-1-18640130; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-ii-18687271; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-iii-18719711; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-iv-18771282; https://oglobo.globo.com/cultura/literatura-policial-no-brasil-v-18817868. Acesso em 01 de março de 2019.

GUIMARÃES, J.C., O romance policial é subliteratura? Jornal Opção, Goiânia, ed.1887, de 4 a 10 de setembro de 2011. Disponível em: http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcaocultural/o-romance-policial-e-subliteratura. Acesso em 02 de março de 2019.

Cara, queria falar um monte de coisas. Pessoalmente, amo esse tema, a questão da mente do criminoso é o que mais me interessa, mas sinto que o romance policial te envolve, você se torna o detetive, as vezes nós antecipamos investigador para tentar descobrir o desfecho. É como um jogo, desafia e todos gostamos de jogar. Sobre "vender muito", realmente não sei explicar o motivo, também me intriga, lembrei do crime na sociedade do espetáculo. Se não fosse assim não existiria um canal inteiro chamado ID Discovery, que trata o dia inteiro investigações de diversos pontos de vista. Fiquei curiosa com psicanalista Mellor, sobre a retomada da infância. Enfim, toda essa besteira que comentei foi para dizer que o melhor foi ver a capa do KILLERS!!! no meio do tema sobre romance policial. Lindo! \,,,/

ResponderExcluir